[67]

КАДЕТСКИЕ ГОДЫ

До поступления в кадетский корпус

Моё первое знакомство с грамотой началось довольно рано. Мне было не более пяти лет, когда гостившая у нас ученица епархиального училища Лариса Быстролётова, почувствовав в себе склонность к педагогике, стала настойчиво вбивать мне в голову названия букв русской азбуки или заставляла меня спрашивать её заданные ей уроки по Закону Божьему.

Но надо полагать, что тогда моя голова ещё не была готова для восприятия книжной премудрости, потому что я даже теперь легко представляю себе то чувство страха, которое я переживал, когда тщетно пытался угадать наименование букв, которые она выводила своим пальчиком на запотевшем стекле.

А из Закона Божьего в моей голове удержалось только часто упоминаемое слово «фараон», который представлялся мне каким-то страшилищем. Вероятно, рассказ шёл о казни египетской.

Однажды мой отец шёл из правления Астраханского казачьего войска, где он служил бухгалтером, вместе со своим начальником генералом Скворцовым. Из происшедшего разговора генерал узнал о моём существовании. Тут же зайдя в магазин, генерал купил для передачи мне букварь под названием «Золотая азбука». Это было прекрасное издание с большим количеством красочных картин, и я был буквально в восторге от полученного подарка.

По «Золотой азбуке» моя мать стала меня понемногу учить чтению и письму.

Летом 1892 года моя мать получила от своего отца из Ставрополя Самарского на Волге письмо, в котором он сообщал, что из Перми к нам в Астрахань скоро приезжает на жительство его сестра Александра Платоновна, муж которой Фришман уже начал служить главным врачом в войсковом правлении, т. е. в том учреждении, в котором работал и мой отец. Прочитав это письмо, отец сейчас же отправился в кабинет главного врача и заявил ему: «Позвольте представиться: я ваш племянник». Сюрприз был полный, так как ни тот, ни другой даже не подозревали, что они родственники, хотя и служили вместе уже несколько месяцев.

В большой прибывшей семье Фришманов была девочка Маня, очень бойкая и на правах самой младшей дочери всеми любимая и очень избалованная. По возрасту её в это время нужно было готовить к поступлению в гимназию. Было решено, что мы будем с ней учиться вместе под руководством её старшей сестры Лидии, рассчитывая, что при совместных занятиях в Мане будет вызвано желание к учению на чувстве соревнования.

Таким образом, к регулярным занятиям я приступил осенью 1892 года в возрасте семи лет.

Однако к экзаменам в приготовительный класс Астраханской гимназии в 1893 году я был подготовлен слабо...

Учитель, хотя и поставил мне тройку, но порекомендовал [68] присутствовавшему тут моему отцу подготовить меня получше к экзамену в следующем году.

Летом 1893 года приехал на каникулы родной брат Мани Борис, который был старше её на несколько лет. Это был кадет одного из младших классов Нижегородского Аракчеевского кадетского корпуса. Он был удивительно приветливого характера, живой, ловкий, подвижный, чрезвычайно сдержанный в выражении своих переживаний, улыбка не сходила с его лица, даже когда он испытывал неприятности. Я помню, как при возвращении с рыбной ловли была утеряна часть его дорогой складной удочки, которую нёс я, и он буквально ничем не проявил своего огорчения при обнаружении пропажи и даже защищал меня от упрёков старших. Меня сильно привлекала его красивая форма с красным околышем на фуражке и с такими же погонами. Я всегда любовался, когда он в чёрной шинели внакидку вытягивался в струнку для приветствия знакомых, кланялся одной головой или прикладывал руку к козырьку и ждал, пока ему подадут руку, никогда не протягивал первым своей руки. Его лакированный пояс был всегда туго затянут, а все складки гимнастерки собирались на спине. Словом, всё в нем мне нравилось и привлекало, и немудрено, что Боря стал моим идеалом и мне хотелось во всём ему подражать. Но ведь у меня не было ничего того, чем он обладал: ни формы, ни выправки, ни манер.

Подготовку к экзамену в гимназию в следующем году я уже проходил на дому у частной учительницы Марины Христофоровны Дадашевой, у которой было 10—12 учеников. Она была прекрасным опытным педагогом и не только методически внедряла в нас знания, но старалась дать нам и общее развитие.

Солидная подготовка, полученная мною у Дадашевой, не только обеспечила мне успешное поступление в приготовительный класс гимназии, но и послужила основанием для отличного учения в нём и для перехода в первый класс с первой наградой в виде книги «Разорённое гнездо» и похвального листа.

С переходом в первый класс гимназии отцу удалось поместить меня на бесплатное содержание в казачий пансион. Воспитанники этого пансиона в количестве 30 человек существовали на средства Астраханского казачьего войска, к которому по своему происхождению относился мой отец, носили казачью форму, жили в особом доме, а на занятия в гимназию ходили строем.

Отрыв от родной семьи и помещение в чужую атмосферу казённого интерната подавляюще повлияли на моё душевное состояние, я чувствовал себя как бы во враждебной обстановке, ожидал всяких напастей как со стороны строгого воспитателя, так и со стороны грубоватых шалунов-товарищей, хотя в действительности мне никто из них ничем не угрожал.

Кроме того, дома всегда подготовкой к исполнению заданных уроков руководил мой отец, работавший в прошлом учителем в казачьей станице. Предоставленный в пансионе в отношении приготовления уроков самому себе, я не смог сразу перестроиться на самостоятельную работу и на другой же день после прихода в пансион получил двойку по латинскому языку, хотя, как упоминал выше, до сего времени учился отлично. Я переживал ужасное горе и горько плакал как перед учителем Рудольфом Юргенсом, так и перед отцом, которого случайно встретил на улице при возвращении из гимназии в пансион.

Но это была первая и последняя неудовлетворительная отметка за всё мое многолетнее учение. Я быстро перестроился, стал получать по латыни одни пятёрки и перешёл во второй класс также с наградой.

В начале наступившего лета 1896 года я как-то раз увидал редко заглядывавших в Астрахань двух кадет, приехавших на каникулы и проходивших по нашей улице. Конечно, они привлекли моё внимание, и я не мог оторвать от них глаз, рассматривая их красивую форму и стройную выправку.

Случилось так, что вскоре после того отец, как-то вернувшись со службы и садясь за стол среди нашей большой семьи (нас было два брата и четыре сестры), сказал, обращаясь ко мне: «А что, Воля, не хочешь ли ты стать кадетом?». После всего сказанного о моем увлечении кадетом Борисом можно ли удивляться, что я моментально выпалил: «Хочу!»

На тревожный взгляд матери отец рассказал, что в Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе для сыновей офицеров и чиновников Астраханского казачьего войска предоставлены десять вакансий, из которых семь вакансий оплачивались войском, а три вакансии существовали за счёт государства.

Как раз в этом году освободились три вакансии, которые и предоставлялись для заполнения желающим.

В следующие дни я узнал, что к моему намерению ехать в кадетский корпус присоединился и мой товарищ по гимназии — сын ближайшего приятеля отца — Борис Забурунов. Впоследствии с опозданием прибыл в корпус третий кандидат — Николай Самсонов из реального училища и так же, как и я, состоявший в пансионе.

Просьбы наших отцов о помещении нас в корпус были утверждены наказным атаманом Астраханского войска известным генералом Газенкампфом, который за то, что я был первым по учению из находившихся в пансионе, назначил меня на стипендию не за счёт войска, а за счёт казны и тем избавил меня от обязательства в будущем служить в казаках.

Поскольку мы уже перешли во второй класс гимназии, нам можно было бы держать экзамен прямо во второй класс кадетского корпуса, но для этого нужно было бы лето посвятить изучению французского языка, который преподавался в первом классе корпуса, в то время как мы в первом классе изучали лишь латынь. В связи с этим мне пришлось бы отказаться от поездки с отцом на Всероссийскую нижегородскую промышленную выставку. Так как в первый класс корпуса допускались дети в возрасте от 9 до 11 лет, а мне было тогда 11 лет, то я предпочёл поехать сначала с отцом на пароходе в Нижний Новгород, а затем уже держать экзамен, но лишь в первый класс корпуса.

Возвратившись из Нижнего Новгорода, я вместе с моим товарищем Борисом Забуруновым приступил к подготовке к экзаменам в корпус у моего родственника, окончившего академию Генерального штаба, капитана Яблонского. Нам нужно было главным образом выучить те басни и стихотворения, которые требовались при поступлении в корпус, а в гимназии мы не проходили. Одновременно в течение месяца мы повторяли другие предметы по программе.

В день, назначенный к выезду, я, находясь в подавленном состоянии, побывал у своего крёстного отца, чтобы проститься и получить благословение на учение. Затем настала минута прощания с матерью. После благословения иконой мать обняла меня, замерла с рыданием, я сам едва крепился, чтобы не заплакать. Но, обладая исключительно терпеливым характером и выдержкой, мать скоро оправилась и пришла в себя. Как тяжело отрывать от себя своего любимого первенца для отправки на чужбину!

На извозчике, прихватив с собой необходимые вещи, в том числе подушки и одеяла, так как тогда ездили со своими постельными принадлежностями, мы отправились на пристань для посадки на пароход, на котором мы с отцом должны были доехать по Волге до Самары с тем, чтобы там пересесть на железную дорогу и ехать до Оренбурга.

Оренбург в те времена являлся порядочным по размерам губернским городом, насчитывавшим 70 тыс. жителей. Раньше в нём находился центр образовательного округа (попечительства), потому здесь было и осталось немало учебных заведений, а именно: два кадетских корпуса, казачье юнкерское училище, женский институт, духовная семинария, гимназия и другие.

Неплюевский корпус располагался в специальном здании среди садов в промежутке между вокзалом и собором.

На противоположном конце города, на возвышенном берегу реки Урала находился 2-й Оренбургский корпус [69] в единственном четырёхэтажном здании, казавшемся нам небоскрёбом. Этот корпус предназначался преимущественно для детей офицеров Туркестанского края.

В Неплюевском корпусе значительный процент составляли казаки Оренбургского, Уральского и Астраханского войск. Донцы имели свой кадетский корпус в Новочеркасске.

В назначенный день и час я с отцом и Забурунов с матерью явились в корпус, чтобы держать экзамены. Сначала был произведен медицинский осмотр, а потом в зале по каждому предмету была произведена проверка знаний преподавателями, причём нужно было выдержать экзамены по закону божьему, по русскому языку, по арифметике и по чистописанию.

Когда я держал экзамен по последнему предмету, воспитатель заглянул в мой экзаменационный лист, взял его и пошёл показать инспектору. Видимо, он обратил внимание на мои хорошие отметки. И действительно, когда на другой день мы с отцом взглянули на вывешенный на дверях список принятых в корпус, то моя фамилия стояла на первом месте по полученным мною баллам! Вот что значит хорошая подготовка!

В младших классах корпуса

Трёхэтажное здание Неплюевского кадетского корпуса в плане имело вид печатной буквы «Е». В продольной части этой буквы на улицу выходили классы, а во двор — общие спальные. Посредине проходил широкий коридор.

В среднем поперечном отростке находились, начиная сверху, церковь, столовая и ниже — гимнастический зал. Спальные на весь день запирались, и мы с утра до ночи проводили время в своём классе, выходя из него только во время перемен и для прогулок. В конце коридора имелся ещё рекреационный зал, где строились утром на молитву. Остальное время залом и коридором редко пользовались, тем более что в них не на что было сесть. В средней части здания находились приёмные для встречи кадет с родственниками.

В нижнем этаже были расположены лазарет и квартира директора. К заднему фасаду здания примыкали три больших плаца для прогулок кадет. В той же стороне находился флигель с квартирами воспитателей и служащих. Зимой прогулки производились на тротуарах (панелях) по лицевой стороне здания. Кроме того, на плацу устраивались каток и высокие ледяные горки для катания на салазках.

В корпусе всего воспитывались 300 кадет в семи классах по два отделения в классе, следовательно в каждом отделении было 20—25 человек.

Все классы разбивались по возрасту на три роты, младшие два класса составляли 3-ю роту; третий и четвёртый классы составляли 2-ю роту и, наконец, пятый, шестой и седьмой классы образовывали 1-ю роту.

Я попал в 1-е отделение 1-го класса, а Забурунов — во 2-е отделение.

В корпусе был установлен следующий распорядок дня. Утром кадет поднимали в 6 часов утра громким барабанным боем, раздававшимся из коридора вдоль спален, по которому проходил барабанщик. Сейчас же в спальную входил дежурный дядька и голосом подбадривал задержавшихся под одеялом.

Кадеты обязаны были тщательно застилать свои постели, затем спешили в чистилку приводить в порядок сапоги, пуговицы на бушлатах, платье, чистили зубы и умывались. Для поддержания себя в аккуратном виде повсюду в помещении были расположены трюмо, и воспитатели понуждали нас чаще поглядывать на себя в зеркало.

В семь часов по сигналу роты строились по классам в своих рекреационных залах, и дежурный воспитатель производил осмотр состояния сапог и одежды. Для этого вдоль фронта шёл, пятясь задом, дядька с лампой, так как время было тёмное, а помещение слабо освещалось керосиновыми лампами; следом за ним двигался дежурный воспитатель, придирчиво всматриваясь в сапоги и пуговицы стоявших в строю. Кадеты, у которых обнаруживалась неисправность, сейчас же отправлялись в чистилку.

Затем назначенный воспитанник читал перед образом установленные молитвы, после чего рота строем шла в столовую к завтраку, который состоял только из кружки чая с тремя кусками сахара и половины французской булки.

После завтрака все выгонялись на 15 минут на воздух, вне зависимости от состояния погоды, причем при морозе до 5 градусов обязаны были гулять без шинелей.

В восемь часов начинались классные занятия, продолжавшиеся до завтрака в 11 часов, состоявшего из мясного блюда и какой-либо запеканки или форшмака и кружки чая.

В 12 часов снова классные занятия до 3 часов. Из шестичасовых уроков в младших классах было четыре, по которым надо было готовить уроки, а в старших было таких пять уроков. Остальные часы классных занятий составляли: фронт, гимнастика, чистописание, рисование, пение и ручной труд. Кроме того, один раз в неделю по вечерам давались уроки танцев. Игрой на рояле, скрипке и в духовом оркестре также занимались в вечерние часы. В 3 часа шли к обеду, который состоял из трёх блюд, причём два раза в неделю на третье блюдо давалась каша: пшённая или гречневая, а в остальные дни кисель, компот, пирожки и пр.

В 4 часа все выходили на часовую прогулку на плац, а зимой на панель.

В 5 часов садились в классы для учения заданных уроков в присутствии воспитателя. За три часа все уроки должны были выучить, и в 8 часов направлялись строем в столовую к вечернему чаю, к которому прилагался только кусок грамм в 200 серого хлеба.

Вот и всё обычное питание. Молоко получали только раз в неделю по воскресеньям — четверть кружки к вечернему чаю. Яйца давали только раз в год — на пасху, а масло только по «царским дням» к кофе за завтраком.

После вечернего чая шли в рекреационный зал на молитву и в 9 часов ложились спать.

По праздничным дням вставали в 7 часов, после завтрака шли в церковь к обедне, а накануне вечером — ко всенощной.

Таков порядок проведения дня был по всему корпусу за исключением старших классов, где приготовление уроков начиналось не в 5, а в 6 часов и спать ложились в 10 часов вечера.

Курс наук, проходившийся в корпусе, по объёму близко подходил к изучавшемуся в реальном училище.

В первом классе проходили: Закон Божий, русский язык, арифметику, французский язык, чистописание и рисование. Так как я всё это уже неплохо изучил в гимназии, кроме французского языка, то здесь мне приходилось лишь повторять пройденное, поэтому мне учиться было легко, и неудивительно, что я вышел по баллам на первое место. Забурунов в своём отделении тоже в первой четверти был первым учеником, во второй сполз на третье место, а там далее — ещё ниже. У меня в дальнейшем появился соперник в лице сына преподавателя немецкого языка Жоржа Вейгелина, с которым мы периодически делили первое место в классе.

С наступлением первой субботы кадеты, которые имели в городе родителей, отправились к ним в отпуск, но таких счастливцев было не более одной трети, а остальное большинство, в том числе и я, должны были безвыходно находиться в корпусе. Такое положение стало для меня в дальнейшем настолько привычным, что мне казалось даже странным, почему мои товарищи в субботу после последнего урока стремглав бегут переодеваться, чтобы поскорее уйти домой, боясь задержаться хоть на одну минуту в корпусе. У меня дома не было.

[73]

«Одних мы боялись, других — нет, третьих даже изводили»

Во главе кадетского корпуса стоял директор — генерал-лейтенант Феофил Матвеевич Самоцвет. Это был полный, невысокого роста старик, совершенно седой, с бакенбардами и пробритым подбородком, со скрипучим голосом и манерой говорить, по-генеральски растягивая слова. При мне в 1900-м году он праздновал тридцатипятилетие своей службы в нашем Неплюевском корпусе, из них десять лет в должности инспектора и двадцать пять — директора. Когда я окончил курс, он всё ещё директорствовал, дослужившись до чина генерала от инфантерии. Вот каково было в те времена постоянство в служебной деятельности. Авторитет генерала Самоцвета был очень высок, так как руководимый им корпус считался одним из самых лучших по постановке учебного дела, выпускавшим прекрасно подготовленных кадет во все военные училища.

Инспектором классов при моём поступлении в корпус был полковник Попруженко, которого мы часто видели наблюдавшим через стекло в двери за ходом занятий с большим механическим карандашом в руках. Этим карандашом он подчеркивал в журналах неудовлетворительные отметки и им же грозил кадетам, когда их вызывал к себе и делал внушение за полученные единицы.

Полковник Попруженко вскоре был назначен директором Киевского кадетского корпуса, а вместо него прислали полковника Медведева, личные качества которого не выделялись какими-либо характерными чертами. Большинство преподавательского состава представляло собой таких же «старожилов», как и сам директор.

Все они имели призвание к своей работе и пользовались у нас по своим званиям и по справедливости непререкаемым авторитетом. Я не помню случая, чтобы кто-нибудь из учеников обнаружил какую-либо, даже самую ничтожную ошибку у преподавателя или сказал, что ему был поставлен балл несправедливо. Конечно, наши преподаватели отличались друг от друга своими личными качествами, манерой вести занятия, строгостью или мягкостью. Одних мы боялись, других — нет, третьих даже изводили. Большинство из них заслуживает упоминания, в первую очередь преподаватель математики статский советник В. А. Сикстель. Это был пожилой человек, когда-то потерявший ногу и потому ходивший в клюшке, {1} опираясь на палку. В связи с последним обстоятельством постоянный извозчик Сикстеля — татарин — дал ему прозвище Барин-полтора нога, а когда математик посылал его с заявлением, что он не будет на уроках, то он встречавшим его кадетам махал в воздухе запиской и громко повторял: «Барин-полтора нога не будет!»

Особенность преподавателя Сикстеля заключалась в том, что, объясняя новый урок, он не стоял сам у классной доски, а садился на заднюю парту, к доске же вызывал лучшего в классе ученика и наводящими вопросами заставлял его проходить весь будущий урок от начала до конца, даже до самостоятельной формулировки выведенной теоремы. В нашем классе таким по его терминологии «писателем» был я. Сверх того по заведенной мной традиции я на вечерних занятиях объяснял заданный урок своим товарищам, а поэтому знания по математике у меня оказывались столь крепкими, что обычной боязни моих товарищей перед этим трудным предметом и перед строгим преподавателем у меня не могло быть. Вот почему у него не было основания вызывать меня, чтобы ответить заданный урок. А баллы он мне ставил только за «необязательные» задачи, которые предлагал решать всем желающим, причём в этом случае он ставил уже 11 баллов, в то время как за успешно отвеченный урок ставилось не более 10 баллов.

Тут следует сказать, что в нашем корпусе (не знаю, как в других) существовало положение, по которому при общей 12-балльной системе в младших классах по большинству предметов ставилось не более 10 баллов. Только по Закону Божьему да по рисованию ставили полный балл.

За поведение же в первом классе выставлялось не более 7 баллов, а затем в каждом следующем классе, и то по постановлению педагогического комитета, можно было прибавлять по одному баллу. Таким образом 12 баллов по поведению можно было достичь не ранее 7-го класса, т. е. перед самым выпуском из корпуса. Может быть, этой системой пониженных оценок знаний воспитанников можно до известной степени объяснить тот факт, что наши кадеты после окончания корпуса в военных училищах занимали по учению места выше, чем их товарищи из других корпусов.

Следующим из числа учителей нужно упомянуть преподавателя истории Г. С. Хрусталёва, прекрасного оратора и требовательного педагога. Бывало, когда, закончив спрашивать заданный урок, он захлопывал свою записную книжку с баллами и вставал, чтобы рассказать следующий урок, мы все глубоко вздыхали, распрямляли спины и с самозабвением начинали слушать его красочное повествование. В третьем классе, [74] когда Хрусталёв впервые начал проходить с нами историю и задал нам первый урок, войдя в класс, он спросил: «А кто у вас перешёл первым?» Я встал с места. «Пожалуйте к доске», — сказал он. Урок я ответил успешно. «Ситтъе», — промолвил он по своей привычке выражать слово «сидите» и поставил 10 баллов. На другой день он снова вызвал меня, хотя ещё никто не был спрошен. Я ответил так же хорошо. На следующем уроке он меня не беспокоил, а на четвёртом опять вызвал. Получив и на этот раз хороший ответ, он уже более никогда меня не ловил. Хотя я обнаруживал хорошие знания, он был очень недоволен моим неумением выражать свои мысли. «Суконный язык!» — бывало кричал он, тряся головой. Впрочем это продолжалось недолго, значит, я, по-видимому, вскоре научился прилично говорить, так как он перестал делать мне замечания, и я всегда имел у него высшие баллы (до 12 в седьмом классе). И всё же только перед ним я всегда трепетал до конца курса. А на выпускном экзамене весь мой билет он ответил за меня сам... Произошло это так. Как лучшего ученика, по традиции меня вызвали экзаменоваться последним. К этому времени пришёл присутствовать на экзамене сам директор, а мне как раз достался самый трудный билет, кажется, об абсолютизме, сведения о котором в нашем учебнике отсутствовали. По-видимому, беспокоясь за меня, Хрусталёв, едва я начал отвечать, мягко поддержал меня и, как бы увлекшись, продолжал говорить дальше и дальше... Генералу и мне оставалось только слушать его и поддакивать. Лишь один раз обратился он ко мне с вопросом: «Как же народ назвал этого короля?» «Сыном отечества», — ответил я. «Совершенно верно, отцом отечества», — согласился Хрусталёв и продолжал свою речь. «Я вам ставлю 12 баллов», — сказал директор, завершая мой экзамен. Испытания производились в библиотеке, изолированно от моих товарищей, которые много смеялись, когда я им рассказывал все подробности, и радовались, что мне так благополучно удалось выбраться из трудного положения, да ещё в присутствии самого директора.

Физику и математику преподавал ещё один «старожил» — И. А. Остроумов, хорошо знавший своё дело, но быстро раздражавшийся при плохом ответе кадета. «Эх! Дуб-то какой! Кочан капусты!» — нередко приходилось слышать его восклицания с носовым произношением. Преподаваемые им предметы далеко не всякому легко давались, а потому бывали у кадет попытки уклониться от присутствия на его уроке. Однако в условиях учения в интернате это не так-то просто можно было сделать. Нерадивому ученику оставалось только прикидываться больным, «корчить», как у нас говорили, симулировать, как говорят теперь, и отправляться в лазарет, существующий при корпусе. Чтобы ввести врача в заблуждение, мнимые больные иногда шли на героические действия: мазали язык мелом и выпивали два самых больших графина воды, искусственно поднимали ртуть термометра, натирая ртутный шарик или пощелкивая по верхнему концу термометра. Бывали случаи, что желающий попасть в лазарет дышал в форточку при сильном морозе, чтобы схватить простуду. Случалось, что такие старания увенчивались успехом и кадет попадал в лазарет. Однако здесь иногда его ждали новые испытания: врач, обнаружив симуляцию, сажал мнимого больного на овсянку, поил его касторовым маслом или ставил клизму, что считалось у нас позором на весь корпус.

На одном из уроков Остроумова кадет Свиридов, чтобы избежать ответа по невыученному уроку, решился применить другой приём. Он надумал спрятаться в находившийся в классе шкаф для личных мелких вещей и состоявший из выдвижных ящиков, расположенных по высоте в три ряда. Для того чтобы Свиридов мог поместиться в шкафу, у среднего ящика было выбито дно, а верхний был перевёрнут вверх дном. Таким образом три ящика, расположенные по вертикали, образовали клетку, в которую и влез Свиридов через отверстие от вынутого верхнего ящика.

Скоро раздался сигнал «По классам», вошёл преподаватель, и начался урок.

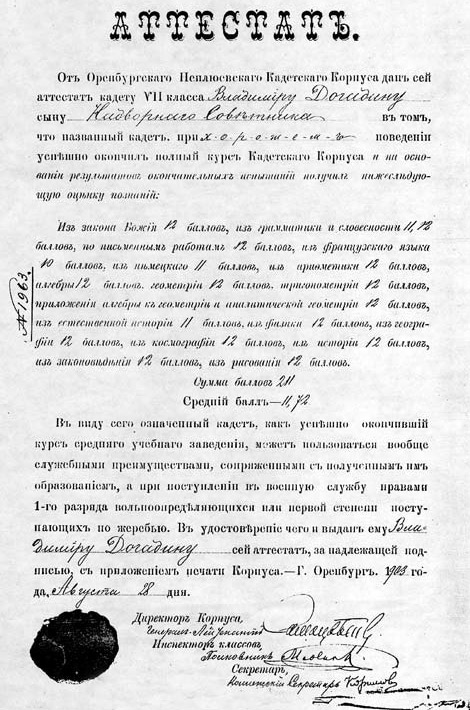

Аттестат кадета VII класса Оренбургского

Неплюевского кадетского корпуса

В. М. Догадина

Сначала всё шло благополучно, и мы уже начинали забывать о нашем заключённом. Как вдруг среди классной тишины раздался из шкафа какой-то шорох. Остроумов насторожился. «Что это там?» — спросил он, поглядывая на шкаф. Мы молчали, и преподаватель успокоился. Но прошло несколько минут, и шорох снова раздался. «Да что это у вас? — загнусавил Остроумов, повышая голос. — Крыса что ли? А ну, дежурный, посмотрите-ка, что там такое». Дежурный Долгов так растерялся, что, побледнев, направился не к другим ящикам, а прямо к тем, в которых сидел Свиридов, и стал дёргать за ручки, пытаясь выдвинуть средний ящик. Понятно, тело Свиридова мешало это сделать, и ящик не поддавался. «А ну я сам», — сказал Остроумов, и, подойдя к шкафу, с силой вытянул верхний ящик, и перед нашими глазами появилась красная физиономия спрятавшегося. «Эх! Да тут и вправду крыса, да ещё вон какая здоровая! А ну вылезай-ка отсюда», — воскликнул преподаватель. [75] Свиридову перед лицом всего класса пришлось проделать позорную процедуру изгнания из шкафа, а потом и из класса. Так неудачно прошло это предприятие, за которое виновнику пришлось потом отсидеть в карцере несколько дней.

Преподавателем географии во всех классах был Е. А. Виноходов, выделявшийся из всех своей непомерной толщиной и флегматичностью. Однажды при шуточном обмере в учительской его поясом обернули по талии двух преподавателей средней комплекции. Его большой живот не позволял ему сидеть на обыкновенном стуле, и дома для сидения за столом ему служила специальная низенькая табуретка. По этой же причине он и в классе никогда не садился, а отвечающих учеников выслушивал неизменно стоя, прислонившись спиной к косяку окна и закрывши глаза. Можно было подумать, что он при этом дремал, и говорили, что некоторые кадеты отвечали ему вместо урока какую-либо молитву. Однако, когда один шалун при мне попробовал бормотать молитву, Егор Алексеевич сразу открыл глаза и сердито оборвал его: «Ну, ну! Перестань!» Сын Виноходова учился со мной в одном классе, и от него мы иногда узнавали, что творится в преподавательской среде. Ещё со мной учился сын преподавателя немецкого языка Георгий Вейгелин. В старших классах по просьбе его отца меня с официального согласия моих родителей отпускали по праздникам к нему в отпуск, так как родных у меня в Оренбурге никого не было.

Преподавателем русского языка в средних и старших классах был Лисицын по прозванию Вотс, потому что он имел привычку к каждой фразе прибавлять «вот-с»... Внешним видом Лисицын напоминал какого-то греческого мудреца: у него была большая голова с голым черепом, окладистой бородой и с глазами под нахмуренными бровями.

Кадеты любили издеваться над его простодушием... Двое друзей — Попов и Немакин, оба оренбургские казаки, решили уклониться от уроков и для этого надумали залезть на печку, которая была у нас высока и имела ещё карниз, а за ним довольно большое, не видное снизу пространство. В это пространство, как в яму, мы имели обыкновение бросать грязную бумагу, мел, недоеденный хлеб, булки, разные продукты и другие отходы нашей жизни. В результате там скапливалось такое количество разного мусора, что при очистке перед Рождеством оттуда его сбрасывали огромную кучу.

Во время перемены к печке пододвинули классную доску на ножках и с помощью её помогли двум приятелям не без труда забраться на печку.

Лисицын вошёл в класс и, к досаде спрятавшихся, не стал спрашивать заданный урок, а прямо начал рассказывать и объяснять по литературе к следующему дню.

Всё шло хорошо: учитель, медленно прохаживаясь по классу, спокойно говорил, мы слушали. Прошла половина урока. Вдруг среди абсолютной тишины на печке послышалось шуршание. Сильно встревоженные, мы принялись шелестеть листами книг и тетрадей, стараясь заглушить шорох. Преподаватель в недоумении оглядел нас, но ничего подозрительного не заметил. Прошли две, три минуты, и снова слышится шорох на печке, и опять мы его благополучно заглушаем шелестом страниц.

Когда Лисицын отвернулся от печки, мы увидели над ней две красные физиономии, подобные идольским, и замахали на них руками. Они скрылись.

Прошло ещё несколько минут, и вдруг слышим приглушённый шёпот: «Сколько осталось?» На пальцах сигналим количество минут, оставшихся до конца урока. [76]

Наконец раздался спасительный сигнал окончания урока, и, не успел Лисицын выйти за дверь, оба друга, не дожидаясь подачи для спуска доски, ссыпались с печки.

Мы бросились к ним с упрёками, что они своим шорохом могли подвести весь класс. Они же стали объяснять, что не могли больше терпеть жара печки. Оказывается её начали топить и поджаривать их, как карасей. Долго они потом ходили с волдырями на теле. Обиднее всего было то, что страдали они зря, поскольку учитель не стал спрашивать заданного урока.

Лисицын любил объяснять значение иностранных слов, и кадеты, чтобы сократить время, отведённое на опрос учащихся, пользовались этой его слабостью, выискивая в словаре редкие слова и обращаясь к нему с просьбой растолковать.

Были у него какие-то не ясные для нас понятия относительно словообразования. Так, например, он говорил, что слова «бык» и «пчела» происходят от одного слова, потому что бык кричит: «Му-у!», а пчела: «Бу-у!»

Среди наших педагогов только один иногда нарушал строгие правила поведения. Это был учитель Леванда, преподававший в седьмом классе космографию (астрономию). Основная его должность была инспектор в женском институте, поэтому он нередко передавал кадетам приветы от институток. Главным же его недостатком было то, что он позволял себе выпивать за завтраком и поэтому на урок к нам попадал порой не вполне трезвым. «Светило!» — начинал он в этом случае говорить, упираясь мелом в доску и слегка тыкаясь носом. Мы за это прозвали его Светилом. Он был очень приветлив и добродушен, и мы никогда не позволяли себе каких-либо выходок по его адресу.

Однажды в зимний вечер мы всем классом вынесли из физического кабинета на двор телескоп, чтобы под руководством Леванды посмотреть на небесные тела. Сначала навели трубу на одну из крупных звёзд. Однако, к общему удивлению, ничего не увидели. Навели телескоп на другую звезду, и опять — полная темнота. Наконец навели на ясную луну, но, к нашему крайнему изумлению, не увидели и её.

С досадой и огорчением возвратились мы в помещение и только здесь обнаружили, что в телескоп было вставлено... закопченное стекло, предназначенное для наблюдения за солнцем. Через такое стекло, конечно, абсолютно ничего нельзя было увидеть. Мы посчитали, что эта неудача постигла нас из-за того, что Леванда выпил перед этим лишнюю рюмку вина. Так за всю жизнь мне и не пришлось взглянуть на небо через телескоп.

Соблюдая дисциплину на всех занятиях, кадеты нарушали её только на уроках рисования, которые вёл преподаватель М. М. Касперский. Это был болезненного вида человек с мягким характером. Он, бывало, приходил в класс с коробкой карандашей и резинок, хотя мы таковые и без того получали регулярно, поручал дежурному раздать их кадетам, затем ставил какую-либо фигуру в качестве натуры и садился за стол. Затем через каждые 2—3 минуты он возглашал вялым, умирающим голосом: «Тише, господа!» А так как «господа» на протяжении всего урока разговаривали, ходили по классу и совершенно не считали нужным обращать внимание на преподавателя, шум не прекращался ни на секунду. За пять минут до окончания урока Касперский говорил: «Дежурный, соберите карандаши и резинки!» При этом в его коробке почему-то вместо принесенных им новых карандашей оказывались какие-то огрызки. При оценке работ по рисованию Касперский почти всем ставил 12 баллов, причём в этом ему обычно «помогали» кадеты, хором подсказывая ему, какой балл поставить.

Слабохарактерные учителя даже среди дисциплинированных воспитанников не способны поддерживать порядок.

Занятия строем и гимнастикой проводили воспитатели и ротные командиры. Последние ведали также обмундированием, пригонка которого отнимала не мало времени и у кадет.

Дело в том, что каждый вид обмундирования был рассчитан на 3 срока. Первого срока мундиры, совершенно новые, надевались только три раза в год — на Рождество, Пасху и Новый год. В следующем году они служили выходными по воскресеньям. На третий год мундиры носились в домашней обстановке. Так же дело обстояло и с шинелями из чёрного касторового драпа, под которые на зиму подшивалась байковая подкладка.

Фуражки менялись каждый год, причём носились и летом и зимой, так как никаких шапок не полагалось. Зимой следовало иметь башлык, который носился по особой форме, а также наушники. Нательное бельё менялось два раза в неделю: в среду и субботу; постельное — каждую субботу.

За поведением кадет следили воспитатели, получавшие в своё ведение одно из классных отделений в составе не более 25 учащихся. Каждый воспитатель находился в своём отделении вечером, когда кадеты готовили уроки, и поочерёдно дежурил по роте, наблюдая за поведением подопечных во всей роте. В помощь ему назначался дежурный дядька из старых унтер-офицеров. В младших классах у нас в отделении был воспитателем Г. Г. Заварин, уже пожилой человек, строгий, но справедливый. Одновременно он преподавал нам пение и управлял хором. Он не был придирчивым, никогда не повышал голос, не донимал чтением нотаций и индивидуально подходил к каждому воспитаннику.

Помню единственный случай, когда я, всеми силами старавшийся вести себя примерно, всё-таки совершил проступок. Дело было так. Нам во время завтрака были поданы новые ножи, отличавшиеся от старых тем, что последние были все в зазубринах и больше напоминали собой пилу, потому что кадеты, пробуя прочность стали, ударяли лезвием одного ножа по другому.

Получив в руки совершенно новый нож, мой сосед по столу Попов не выдержал искушения и, взяв мой нож, ударил, как было у нас принято, по нему своим. Я то же повторил с его ножом. В результате на обоих ножах оказались по две зазубрины. Собрав приборы по окончании еды, служитель отнёс наши попорченные ножи буфетчику, а тот — дежурному воспитателю.

В результате наш воспитатель собрал весь класс после уроков и целый час читал нам нравоучение. Говорил о влиянии дурного соседства, привёл пример, как «один цветочек дикий попал в букет с гвоздикой», неодобрительно заметил, что я, будучи хорошего поведения, поддался воздействию недисциплинированного Попова.

Когда же мы уже сидели за обедом, Заварин сам пришёл в столовую и сказал: «Вы сегодня будете на супе». Таким образом он проявил особую чуткость, так как обычно список наказанных объявляет дежурный воспитатель перед ротой, и они должны после этого пройти вдоль всего строя на левый фланг. Объявив нам лично о наказании в самой столовой, воспитатель избавил нас от публичного позора. По существовавшей традиции оставленным без третьего блюда [77] или на одном супе их ближайшие друзья всегда выносили часть собственной порции. Поэтому и я нередко делился с наказанными своей долей кушанья. На этот раз каждый из кадет моего отделения, помня это, счёл своим долгом вынести нам половину своей порции, и мы с Поповым оказались вознаграждены с избытком не только обилием еды, но и доказательством преданности товарищей. Это был единственный случай наказания меня за все 7 лет моего учения в корпусе.

Я не раз ощущал на себе внимание своего воспитателя. Как-то зимой он принёс из дома мне в подарок редкий роскошный цветок кактуса. В нашей официальной и суровой обстановке взаимоотношений с начальством такое внимание было для меня настолько необычным, что я даже несколько растерялся и, держа в руках завёрнутый в бумагу толстый и колючий стебель чудесного цветка, не знал, что с ним делать, ведь не только вазочки, но и простого стакана у меня в распоряжении не было.

В другой раз Григорий Григорьевич проявил ко мне особенное доверие. Произошло это вот как. Каждое воскресенье мы имели право покупать себе каких-либо лакомств на 20 копеек из хранящихся у воспитателя денег, которые присылали нам родители. Для этого мы составляли так называемую базарную записку, в которую больше всего любили вписывать урюк, сушки, китайские орехи (арахис), шоколадные шары с сюрпризом и химический карандаш.

По этой записке на выданные воспитателем деньги свободный от дежурства дядька покупал в магазине всё заказанное, а потом при нашем общем ликовании дежурный воспитатель вручал нам купленное им. Об этом мы мечтали целую неделю, ведь гостинцы из дома могли получать только те кадеты, которые имели в городе родителей.

По-видимому, наш воспитатель почему-то не вполне доверял дядькам. И вот, когда наступил канун праздника Рождества, Заварин велел мне одеться, вручил серебряный рубль, с тем чтобы я отправился в магазин вместе с дядькой и купил указанные в базарной записке предметы для всех товарищей.

Я испытывал гордость и чрезвычайное волнение, ведь это же было невероятное для нас событие. Хотя я уже учился тогда в третьем классе и мне исполнилось 15 лет, я никогда один не выходил за стены корпуса.

Наконец мы с дядькой пришли в магазин, я опускаю руку в карман и чувствую, что рубля в нём... нет! При дальнейшем обследовании кармана выяснилось, что на его дне оказалась дыра. В неё-то, очевидно, и провалилась злополучная монета. Я страшно испугался, и моему отчаянию не было границ. В первый раз мне было оказано такое доверие, поручено такое ответственное дело, и я не оправдал его. Мои товарищи с огромным нетерпением ждали моего возвращения и оживлёнными криками приветствовали моё появление. Однако радость их сменилась полным унынием, когда я упавшим голосом рассказал о постигшем меня несчастье. «Нам не денег жалко, — говорили они, — а то, что к празднику мы остались без сладостей».

«Ну, ничего, — утешал меня воспитатель, — может быть, кто-нибудь из бедных найдёт ваш рубль, и это ему будет большим подарком на ёлку к Рождеству».

После праздника, когда открылись магазины, воспитатель вновь снарядил меня за покупками для товарищей, и на этот раз я выполнил поручение с полным успехом.

[71]

В средних классах корпуса

В четвёртом и пятом классах, входивших в состав второй роты, у нас воспитателем был подполковник П. И. Лавров, выделявшийся исключительной методичностью и педантизмом и за это не любимый кадетами. Он нередко упрекал их за нарушение порядка и дисциплины, а раз, выведенный из равновесия их предосудительными действиями, он выкрикнул: «Это африканские страсти! Жеребячьи наклонности!». Бывали случаи, когда он целый час, отведённый для занятия строем, посвящал подобному осмотру состояния не только нашего обмундирования, но и ногтей ног, поучая, что пехотинцу очень нужны исправные ноги.

Хочу описать детальнее, как производился этот методический осмотр.

Сначала Лавров медленным шагом проходил вдоль фронта выстроенного в две шеренги строя кадет, пытливым взглядом определяя чистоту и блеск пуговиц и сапог. Затем подавал команду «Кругом!» и приказывал показать правый каблук. Убедившись в достаточной чистоте правых задников, приказывал показать левый каблук и вновь проходил по шеренгам. Далее таким же образом осматривались наши руки с целью определения чистоты и состояния ногтей. Потом шли команды «Направо!» и «Поднять левую руку!», после который он, идя вдоль фронта, заглядывал в подмышки, чтобы выяснить, нет ли там прорех. Так же осматривались и правые подмышки.

Затем нам приказывал снять пояс и расстегнуться, чтобы показать, что все пуговицы на брюках находятся налицо. И это не всё: по команде мы направлялись в свой класс, здесь снимали сапоги и по очереди показывали воспитателю свои ногти на ногах. Надо сказать, что ни один из воспитателей, кроме Лаврова, не доходил до таких подробных осмотров, и хотя они казались нам странными и обременительными, однако нельзя отрицать в них несомненной пользы на всю жизнь для воспитуемых, так как приучали их постоянно содержать себя в порядке. С этой же целью он понуждал нас почаще заглядывать в зеркала, расположенные повсюду в наших помещениях, чтобы своевременно обнаруживать недостатки в своем внешнем виде. Петр Иванович вёл особую тетрадь, в которую записывал характеристики кадет. Однажды он эту тетрадь забыл у нас в классе на столе. Мы, конечно, сейчас же воспользовались его оплошностью и поспешили прочитать, что он записал о каждом из нас. Под моей фамилией стояла только одна короткая фраза, из которой мне запомнилось одно слово: мягкосердечен.

Петр Иванович довольно быстро спохватился и с непривычным для нас видом смущения вернулся в класс за тетрадью. «Вы, наверное, уже прочитали, что здесь написано». Мы его стали уверять, что и не заглядывали в тетрадь. Тогда он сам предложил прочитать желающим, что он о них записал в их характеристиках.

В шестом классе, входившем в состав первой роты, у нас воспитателями были сначала подполковник Бородин, переведенный вскоре в Нижегородский Аракчеевский кадетский корпус, а после него — капитан Б. Б. Михайлов. Это был очень спокойный, молчаливый и деликатный человек. У нас сохранились о нём самые добрые воспоминания. Мы были уже достаточно взрослыми и сознательными юношами, и нам нужен был не воспитатель, а как бы старший товарищ. Я не помню, чтобы у кого-нибудь из кадет были с ним какие-либо неприятности...

В течение всего дня постоянно находясь на глазах либо преподавателей — на уроках, либо воспитателей — во время подготовки заданного, кадеты не могли чем-либо отвлекаться от своих занятий и поневоле должны были сидеть над книгой, а не шалить. Для того, чтобы они старались хорошо учиться и вести себя, применялись побудительные меры воздействия, причём абсолютно никаких мер поощрений в виде наград, похвальных грамот и прочего не существовало. Единственной наградой, выдававшейся окончившему корпус первым учеником, были три огромных и роскошно изданных тома «Путешествия Наследника Цесаревича (Николая II) по Африке, Индии и Японии».

Поэтому учиться отлично заставляли лишь чувство самолюбия, стремление в порядке соревнования занять по учению место выше своих товарищей. А каждый хорошо знал своё место по учению, так как в классе всегда висел список кадет в порядке их успеваемости по учению и с указанием баллов за четверть. Что касается принудительных мер воздействия на нерадивых кадет, то тут существовала целая система различного вида наказаний. Самое лёгкое наказание — это стоять за партой или у стены в классе. Затем шла высылка из класса. Так наказывали преподаватели.

Наказания во внеклассное время были более многочисленными. Обычное — стойка на один или два часа перед комнатой дежурного воспитателя. За неудовлетворительный балл «пять» кадет не получал сладкого блюда за обедом. За «четыре» и ниже, а также за различные проступки его оставляли только на супе (без второго и третьего блюда).

Самым строгим наказанием было заключение в карцер, нахождение в котором не освобождало от присутствия на классных занятиях. Наконец, в виде исключения, допускалось применение розог, но только по постановлению педагогического комитета и при непременном согласии родителей.

Впрочем, этот вид наказания применялся настолько редко, что во все семь лет моего пребывания в корпусе розгами никто не был наказан.

Кадеты, показавшие полную неспособность к занятиям и к дисциплине, переводились в специальную [72] школу в Вольске, в которой было всего 4 класса, и окончившие её направлялись в юнкерские училища. В этой школе существовал особо строгий режим.

Однообразно и монотонно проходили дни нашей учебной жизни... День за днём шло время в ожидании отдыха по воскресеньям. Накануне их наши товарищи, имевшие в городе родителей, расходились по домам, а нас вечером водили в церковь, где мы более часа стояли за всенощной, с самого её начала до конца. Затем, сидя в классе, мы наблюдали, как служители-солдаты швабрами мыли деревянный крашеный пол в классе, осушая затем его опилками, которые так приятно пахли хвойной древесиной. После вечернего чая с ситным хлебом ложились спать, а утром имели право спать на один час дольше, чем в будни, то есть до 7 часов.

Утром снова ходили в церковь, а после завтрака три часа могли играть на воздухе, зимой кататься на коньках или салазках или читать книжки.

Кроме воскресных дней было не менее 50 церковных праздников и царских дней, так что в среднем приходилось по одному празднику на каждую неделю.

Особенно ожидали, отсчитывая дни, рождественские каникулы, длившиеся две недели — с 24 декабря по 6 января, когда некоторые кадеты, имевшие родителей недалеко от Оренбурга, имели возможность поехать домой. Я не мог ездить в свою семью ни на Рождество, ни на Пасху, так как в те времена ближайшей станцией от Астрахани был Царицын (Сталинград), находившийся на расстоянии 500 километров, поэтому и эти праздники проводил в корпусе.

На рождественские и пасхальные каникулы нам разрешалось нарушать обычный порядок расположения классных парт, и мы их расставляли по стенам класса, оставляя середину его свободной. Этого момента мы всегда ждали с большим нетерпением, и едва успевал преподаватель выйти с последнего перед праздником урока, как все бросались расставлять парты под стены. Нам казалось, что так получается уютнее, а главное, нам этим хотелось изменить надоевший казённый порядок в классе и отметить праздничное состояние.

На освободившемся пространстве в середине класса на Пасхальную неделю мы катали крашеные яйца с горок по настланным одеялам, которые для этой цели нам специально выдавались. При этом некоторым счастливым игрокам удавалось свои парты наполнять яйцами до самого верха.

Надо сказать, что праздники являлись для нас не только отдыхом от ученья и занятий, но и одновременно приносили развлечения в нашу однообразную обстановку интерната. В праздничные дни мы хоть могли увидеть существа, отличные от тех людей, которые нас постоянно окружали, — кадеты, учителя, воспитатели. Так, например, в праздники мы могли увидеть в нашей домовой церкви приходивших в неё членов семей служивших в корпусе, среди которых было несколько барышень, особенно привлекавших наше внимание, а именно: дочерей воспитателей Валю Вдовкину, Наташу Бородину, Веру и Таню Трофимовых. По свойственной в нашем возрасте пренебрежительности к женскому полу мы между собой называли их унизительными именами: «Наташка» и «Валька» {2}. Мы могли их видеть только на миг после окончания службы, когда они проходили мимо нас к кресту, так как во время службы все посторонние стояли сзади за балюстрадой, а мы — впереди, причём находясь под надзором дежурных воспитателей, не имели права оглядываться назад. Некоторые из нас, одолеваемые любопытством, доходили до того, что опускались на колени, наклонялись лбом до пола, якобы в усердной молитве, и, раздвинув ноги, наблюдали через образовавшееся отверстие за теми, кто стоял позади.

На рождественские каникулы «существа из другого мира» оказывались от нас на более близком расстоянии, так как в эти дни устраивались ёлка для кадет младшей роты и по одному балу для других двух рот, на которых присутствовали все наличные кадеты и приглашённые члены их семейств и служащих. С ними кадеты знакомились и пробовали применять на практике своё умение, полученное на уроках танцев.

В связи с существовавшим порядком, находясь уже в третьем классе, я присутствовал на ёлке в своей роте, и среди выставленных для обозрения подарков присмотрел один, который особенно меня заинтересовал. Однако когда нам стали раздавать подарки по жребию, то, к моему крайнему огорчению, мне достался игрушечный поезд из маленьких вагончиков, который надо возить за верёвочку. Ну на что он был мне — юноше в возрасте 15 лет?! Я был ужасно удручен. И вот на другой день после обедни пришёл к нашей выстроенной роте директор корпуса и после поздравления с праздником спросил: «Все ли получили подарки на ёлке?». «Все!» — ответили кадеты дружно. «Все ли довольны своими подарками?» «Все», — снова был громкий ответ. «А кто недоволен подарком, пусть выступит вперёд». И перед строем выступило всего нас двое. Директор подошёл ко мне, взял за плечо и сказал: «Дарёному коню в зубы не смотрят!». Мне и теперь стыдно, когда я вспоминаю этот свой позор.

Вагончики я тотчас же сменял на коробку с почтовым набором.

На Масленицу у нас каждый год устраивалось традиционное музыкально-вокальное утро, и в первое же из них я декламировал то произведение Некрасова, начинающееся словами: «Однажды в студёную зимнюю пору», с которым я выступал на вечере, когда ещё готовился в гимназию. Из всех участвовавших в этом утре я был самым маленьким и потому произвёл на зрителей большое впечатление. Мне очень много хлопали, даже напечатали обо мне в оренбургской газете, а взрослая дочь ротного командира сказала, что она готова была меня расцеловать.

Очень большое впечатление производило на нас празднование Пасхи, перед которой в течение семи недель длился Великий пост. Во время поста мы три недели питались постной пищей, а на остальных четырёх неделях постились каждую среду и пятницу. Затем одну неделю говели, посещая утром и вечером церковные службы, продолжавшиеся по полтора-два часа. Наконец, в Пасхальную ночь мы присутствовали с 12 часов на торжественном богослужении, после которого ночью разговлялись вкусными кушаньями, состоявшими из кулича, пасхи, яиц, ветчины, масла и шоколада, которые подавались в таком количестве, что мы не могли их сразу съесть, и нам разрешалось их выносить с собой из столовой и съедать позднее, хотя бы и ночью в перерывах сна. В этом тоже была своя прелесть.

1 мая каждый год устраивалась «маёвка», когда весь корпус в полном составе выходил походом с музыкой в лагерь, расположенный в местности под названием «Маяк». Там устраивались игры, гимнастические состязания и предлагалось угощение с включением большого количества апельсинов.

Весной, в апреле-мае, были проведены экзаменационные испытания по пройденному курсу, в результате которых определилось моё первое место по учению в классе.

Наконец, наступил момент отъезда домой на каникулы. За нами, тремя товарищами-астраханцами, приехала мать Самсонова.

Не могу описать радостное волнение, с которым мы отправлялись в родной город, в свою семью после [73] восьми месяцев нахождения в казённой обстановке. Сначала мы погрузились в вагон, специально отведённый для кадет, в котором в течение ночи доехали до Самары, чтобы пересесть на волжский пароход.

Если во время первой поездки по железной дороге в Оренбург я боялся крушения, то, направляясь в обратный путь, очень хотел, чтобы поезд летел всё быстрее и быстрее. Я стоял у открытого окна, мимо проносились живые картины весенней природы, сердце сладостно сжималось, а в стуке колёс я слышал мелодию любимого вальса «Весенние мечты». По приезде на пристань я с наслаждением вдыхал запах родной волжской реки, смолёного каната и рыбы. Через четверо суток мы прибыли на пароходе в Астрахань, и я, несмотря на раннее утро, поспешил на извозчике домой.

Въехав на свою улицу, я заметил, что она очень невзрачна, а дома ужасно маленькие, как будто они сжались за время моего отсутствия.

Войдя в дом, я обнаружил, что все комнаты стали настолько тесными, что в них трудно было повернуться. А ведь когда-то я мог свободно бегать по ним. Окна были закрыты, я ходил из комнаты в комнату, никого не встречая. Только где-то за перегородкой услышал голос сестры Кати: «Кто-то приехал». Я приехал без предупреждения, и меня не ждали. «Это я — Воля», — откликнулся я; и наконец сбежалась вся семья, кроме матери, которая была на базаре. Стали осматривать друг друга и взаимно выявлять перемены во внешности. И вдруг я спохватился: при мне не было моей шинели, которую мне так нравилось носить внакидку. Ясно, что я её забыл на пароходе, и можно было надеяться, что её взяли с собой Самсоновы, которые уехали с парохода после меня. Сильно взволнованный, я тотчас же отправился в станицу Казачий бугор, отстоявшую от Астрахани в шести километрах, где тогда проживали Самсоновы. Действительно, моя шинель оказалась у них, и, подтрунивая над моей рассеянностью, вызванной радостью возвращения домой, они вручили её мне. Затем быстро разнеслась весть: Воля приехал, и начали друг за другом приходить соседи, которые с весёлыми возгласами стали меня рассматривать, а потом подвели к косяку двери, где был отмечен зарубкой мой рост в прошлом году, и определили, насколько я вырос за год.

По случаю моего приезда моя мать приготовила к обеду мои любимые кушанья, и в том числе на закуску астраханскую зернистую икру, которая стоила на базаре 80 копеек за фунт. Так началось моё радостное беззаботное пребывание в кругу своей семьи, в родном городе, в привычных условиях астраханского климата.

...В августе погода стала ухудшаться, начали выпадать дожди, по вечерам темнело раньше, и было настолько прохладно, что приходилось надевать пальто. Чувствовалось приближение осени, а с нею и возврат в корпус на учение.

Я с тоской ждал этого момента, и в день отъезда уже, конечно, не мог ничего есть из-за полной потери аппетита. Учение в тот год начиналось 16 августа, {3} а в дальнейшем начало учения было перенесено на 1 сентября.

В пути в последний раз нас провожала мать одного из моих товарищей, а в следующие годы мы ездили в Оренбург и обратно уже самостоятельно.

В дорогу мама меня снабдила всякой снедью, в том числе обязательно баночкой зернистой икры и огромной корзиной винограда. На мои протесты против такого обилия съестного, которого я не мог никак использовать за весь свой длинный путь, мама мне говорила, что я еду не один, что могу поделиться со своими товарищами. А так как с такими же словами мамаши моих товарищей обеспечивали питанием своих сыновей, то перед прибытием в Самару мы должны были выбрасывать в Волгу немало испорченных продуктов, в особенности винограда, который не выдерживает продолжительного хранения.

Однако и после этой операции освобождения от лишнего багажа всё-таки порядочно вкусных вещей я привёз с собой в корпус, и когда я с щемящей болью вступил в стены этого заведения, кадеты с криками торжества бросились растаскивать всё, что со мною было привезено. Я был так подавлен возвращением в замкнутую жизнь интерната, напоминающую собою пребывание в тюрьме, что разгром кадетами привезенных лакомств вместо привета, в котором я в эту минуту остро нуждался, довёл меня до горючих слез. Впрочем, это были последние слёзы, так как кадету плакать не полагалось ни при каких обстоятельствах.

Начался второй год пребывания в кадетском корпусе. Теперь уже весь распорядок жизни был хорошо знаком, воспитатель был тот же, дядьки те же и питание то же. Новыми были только некоторые предметы учения да учителя, их преподававшие. Среди последних обращал на себя внимание преподаватель естественной истории Безбедович. Это был очень полный и очень добродушный человек. С нами он держался, как с детьми. Любимейшим его обращением было: «Ах ты разбойник этакий!».

Ежедневно и неизменно он приносил с собой на урок цветущий куст левкоя и на нём показывал все элементы растения, начиная с корня, ствола, листьев и кончая цветком с венчиком, пестиком и плодами.

Нас он поражал тем, что при чтении надевал две пары очков. Однако всё его добродушие превращалось в сильнейший гнев, если он замечал при изучении натуры признак легкомыслия со стороны кого-либо из учеников. Тут он начинал метать громы и молнии, и виновному здорово попадало за обывательский подход к научным вопросам.

Безбедович вскоре перевёлся на службу во вновь открытый кадетский корпус в Одессе, но полюбившийся запах левкоя до сих пор вызывает в сознании уроки по естественной истории и её добродушно-приветливого преподавателя.

Во втором классе я продолжал учиться так же отлично, как и в первом.

Старший брат Вейгелина Константин в советское время занимался писанием книг по истории русской авиации и в период борьбы с космополизмом и низкопоклонничеством незаслуженно подвергался нападкам злостной критики.

А мой друг Жорж перед выпускными экзаменами из корпуса внезапно заявил родителям, что он страстно желает перевестись в морской кадетский корпус, чтобы непременно быть моряком. Никакие отговоры не помогли, и Жорж отправился в Петербург держать экзамены, выдержал их блестяще и был потом среди гардемаринов фельдфебелем, поддержав славу нашего Неплюевского кадетского корпуса.

Второй учебный год проходил так же размеренно, как и в первом классе. Так же ярко вплетались в нашу сумрачную жизнь светлые дни рождественских каникул с блестящими ёлками и балами, оставляя по себе память на долгие годы; так же радостно проходили пасхальные каникулы в сопровождении необычно вкусной еды и катания яиц. Вскоре подошла весна и одновременно с ней пора экзаменов с напряжением ума и нервов. Наконец сдан последний экзамен, в раскрытые окна летят тетради при салюте из бумажных хлопушек, и радостное чувство облегчения распирает грудь.

Затем быстрые сборы к выезду на каникулы, одна ночь в вагоне вместе с ошалевшими от свободы кадетами, которые в налётах на станцию опустошали начисто буфеты, и наконец наслаждение при встрече с водными просторами родной Волги...

[68]

«Прощайте, господа кадеты»

Перейдя в 5-й класс, мы остались всё в той же 2-й роте, а в 1-ю опять перевели только 1-е отделение нашего класса. Мы им завидовали, так как в 1-й роте переведенные получали некоторые преимущества: во-первых, воспитатели обязаны были кадет 1-й роты называть не на «ты», а на «вы», во-вторых, хотя и полулегально, но они имели право курить, впрочем, только в уборной; в-третьих, строевые занятия у них проводились с настоящими ружьями системы Бердана.

Пребывание в 1900/01 учебном году сопровождалось некоторыми событиями.

Наш директор генерал-лейтенант Ф. М. Самоцвет в этом году отмечал 35-летие своей службы в корпусе. Мне, как первому ученику старшего класса в роте, было поручено произнести краткое приветствие от лица кадет 2-й роты в тот момент, когда он после службы в церкви в полной парадной форме войдёт в столовую. На моё приветствие Самоцвет ответил мне поклоном, затем поздоровался с ротой.

В том же году исполнилось 75 лет со дня основания нашего Неплюевского кадетского корпуса. В связи с этим в церкви проходило торжественное богослужение, которое совершал архиерей. Преподаватель П. П. Мей, оказавшись в церкви возле меня, подарил мне просфору, поздравил с юбилейным праздником и пожелал приехать на празднование столетнего юбилея в 1925 году в чине полковника.

Когда в 1916 году я получил чин подполковника, а в 1917-м уже выслужил на полковника, мне казалось, что пожелание моего учителя было довольно скромным, так как к 1925-му я мог быть и генералом.

Однако дальнейшие исторические события не только лишили меня возможности стать генералом, но даже и полковника я не успел получить, да, вероятно, и к лучшему...

Тогда же к нам в Оренбург для инспектирования обоих кадетских корпусов приезжал главный начальник военно-учебных заведений великий князь Константин Константинович. Он был известен как поэт под псевдонимом К. Р. (Константин Романов).

К воспитанникам он всегда относился с отеческим вниманием. У него было шесть человек детей. Всякий раз, встречая впоследствии кого-нибудь из юнкеров, он имел обыкновение угадывать его фамилию. «Постой, постой! — говорил он при этом. — Твоя фамилия начинается на "а"?» — «Так точно, ваше императорское высочество, на «а». «А вторая буква «о»? — продолжал великий князь. «Так точно «у», — отвечал юнкер. И так продолжался разговор до последней буквы. Юнкера, знавшие эту манеру великого князя вести стандартный разговор, нередко стремились уклониться от встречи с ним. Но память на лица у Константина Константиновича действительно была исключительной, как, впрочем, у большинства высокопоставленных лиц.

Побывав в классах на уроках, Константин Константинович потом пришёл в столовую, где мы сидели за завтраком. Ему тоже предложили попробовать пищу за особым столом. «Нет, нет, я сам выберу себе место», — сказал князь, направившись к нашему столу, который был средним из всех столов, расположенных под стеной. А так как я сидел как раз в середине этого стола, то он подошёл сюда и, раздвинув нас с моим товарищем Степановым, сел на скамейку между нами и принялся за завтрак. Во время еды он запросто беседовал с нами, спрашивал фамилию каждого из нас, интересовался, что мы видели во сне, не снилось ли нам, что мы видели себя офицерами. А тем временем он приглядывался, чисто-ли мы умыты и одеты, как мы пострижены, для этого он даже повернул руками мою голову, чтобы взглянуть на мой затылок. Каждому по его просьбе он подписывал на память свой портрет и снимался на карточки, а кадеты поднимали его на руки, причем пытались также на память оторвать пуговицы у его сюртука, впрочем вовремя были замечены в этом и уличены. Пробыв у нас несколько дней, князь переехал на 3 дня во 2-й Оренбургский корпус для его осмотра, а затем выехал из Оренбурга для инспектирования других корпусов. На время его пребывания нашу пищу несколько увеличили в объёме и улучшили по качеству. В дальнейшем Константин Константинович состоял президентом Академии наук.

С переходом в 6-й класс наше отделение одновременно перешло в 1-ю роту. Кадеты стали как-то сдержаннее и солиднее. Здесь уже не было ни шалостей, ни беготни и криков, которыми отличались кадеты 3-й роты, ни нарушений дисциплины, как это бывало во 2-й роте. С возрастом все стали серьёзнее и внимательнее к своим обязанностям и урокам. Впрочем, нужно отметить, что и в младшей роте не бывало особенного шума и гама (как это наблюдается обычно в современной школе). Шумели и иногда пробегали по коридору лишь одиночки, сейчас же приводимые к порядку дежурным дядькой.

Ну вот я и в седьмом, т. е. последнем классе корпуса...

Невольно вспоминается время, когда я был малышом первого класса. Глядя снизу вверх, с высоты своего мизерного роста на высокие фигуры кадет седьмого класса, я считал их существами высшего порядка. Они говорили баском и были к нам так снисходительны. А чтобы достигнуть их положения, нам тогда надо было проучиться целых семь лет! Это казалось таким длинным сроком, в который нужно было преодолеть несколько препятствий и приложить столько труда, что достижение представлялось почти невозможным. Мы всегда с любопытством наблюдали за кадетами выпускного класса и старались везде и во всём им подражать. Впрочем, я не так давно убедился, что в вопросе подражания могут быть и исключения.

В 1933 году в возрасте 49 лет я участвовал в строительстве военного санатория «Архангельское». Однажды по дороге на работу наш делопроизводитель М. С. Корсакова спросила меня: «Скажите, Вы не учились в Неплюевском кадетском корпусе?» — «Да, учился, а что?» — «Значит, мой отец учился с Вами. Вчера я при нём упомянула вашу фамилию, а он попросил меня описать вашу внешность, высказав мысль о том, что Вы с ним вместе учились, и вот теперь его предположение подтвердилось».

С. А. Корсаков учился старше меня на два класса и был [69] уже во 2-й роте, когда я пребывал только в 1-м классе.

При нашей встрече у его дочери он описывал мне, как я выглядел в те далёкие времена. По его словам, я всегда держался прямо и был подтянут, гимнастёрка была аккуратно расправлена со сборками сзади, пояс туго затянут, фуражка казалась всегда новой и правильно сидела на голове, что ему даже хотелось мне подражать, несмотря на то, что я был моложе его, а ведь старшие обычно даже не замечают младших, не то чтобы им подражать. Значит, могут быть исключения из этого правила, так как я не вижу оснований не верить искренности Сергея Александровича.

13 сентября, в день храмового праздника, меня вместе с другими лучшими учениками класса произвели в вице-унтер-офицеры. На погонах у нас появился золотой галун, окаймляющий их по краям, в ротном строю мы стали занимать места взводных и отделенных командиров, а первый ученик по всему седьмому классу В. Г. Бошепятов получил звание вице-фельдфебеля и дополнительный продольный галун посредине погона.

Теперь я командую своим классом, когда вожу его в физический кабинет, расположенный в помещении 3-й роты, при этом перед лицом малышей в голосе у меня слышатся басовитые нотки, я немного важничаю, подражая П. В. Сахарову, который был фельдфебелем в то время, когда я учился в 1-м классе. Словом, история повторяется.

Спальня 1-й роты Оренбургского Неплюевского кадетского

корпуса,

подготовленная под бальный зал.

2 января 1903 г.

На рождественские каникулы, 2 января, в день годовщины основания корпуса был устроен в нашей роте традиционный ежегодный бал, руководство подготовкой к которому было возложено на меня. Поэтому я заведовал украшением танцевального зала, под который была отведена наша огромная спальня на 100 человек. В ней был паркетный пол и как раз к этому времени проведено электричество, а до того такое освещение было сделано только в церкви за счёт пожертвования Оренбургского богача Шотта, дети которого учились в корпусе.

Все кровати, конечно, были вынесены, а на стены повешены украшенные зеленью и флагами портреты императорской четы и щиты с фигурами из разнообразных частей винтовки и фехтовального оружия. Будучи в корпусе, я очень охотно и умело танцевал, поэтому на балу был дирижёром-распорядителем танцев, в связи с чем у левого плеча на груди у меня развевался огромный голубой бант. Для кадрили-монстр я выбрал институтку Залескую, обладательницу двух длиннейших золотистых кос. Танцуя с дирижёром, она считалась царицей бала. Я дирижировал танцами на балу и в женском институте, но это произошло для меня неожиданно в связи с одним обстоятельством.

Дело в том, что институтки тесно общались с кадетами 2-го Оренбургского корпуса, так как в обоих наших учебных заведениях тогда учились дети офицеров из Средней Азии. Поэтому в них немало было братьев, сестёр и просто земляков. Однако на этот раз в нарушение взаимного тяготения начальница института княгиня Оболенская пригласила на бал выпускников нашего корпуса и отказалась допустить на него кадетов 2-го, обидевшись на них за то, что была ими осмеяна. Произошло это вот как. Двое братьев-кадет 2-го корпуса по фамилии Обмётко держали пари, что сфотографируют выпускной класс института.

Достав у владельца фотографии аппарат и штатские костюмы, приклеив усы и прицепив какие-то значки, они явились в институт к княжне Оболенской и заявили, что по поручению какого-то французского общества они объезжают с целью съёмки все учреждения, в которых побывал великий князь Константин Константинович. Старая княгиня пришла в восторг и попросила, чтобы первой сняли её. Мнимые фотографы охотно исполнили всю процедуру съемки, причем, кажется, на пустую кассету, а княгиня рассыпалась в благодарностях.

Затем был собран выпускной класс институток, и молодые люди предстали перед ними со своим аппаратом. Институтки сразу узнали в них своих близко знакомых кадет, но молчали, давясь от смеха. А смеяться было отчего, так как фотографы, чтобы скрыть свой смех, оба одновременно залезли под покрывало, а один при этом даже нечаянно сорвал приклеенный ус.

Однако всё прошло благополучно, без подозрений со стороны начальницы, и обрадованные фотографы слишком уж быстро поспешили к выходу. И тут их увидела входящая в здание классная дама, которая сразу узнала известных ей кадет. «Да ведь это братья Обмётко!» — воскликнула она, и вся инсценировка была раскрыта. С княгиней приключился обморок. Разразился скандал, о случившемся сразу узнал весь город. Виновники были исключены из корпуса. Его директор в это время находился в Петербурге, и, когда ему сообщили о происшествии, он должен был с большим смущением лично доложить о нём великому князю Константину Константиновичу. Однако последний встретил доклад неудержимым хохотом и начал расспрашивать о подробностях проделки кадет. «Вот здорово надули старуху, — воскликнул он. — Когда Обмётко приедут в Петербург в военное училище, пусть обязательно явятся ко мне во дворец».

Исключённым из корпуса дали возможность держать экзамены экстерном, и, когда они приехали в Петербург, в военное училище, то, выполняя приказ князя, явились к нему, а он заставил их всё рассказать перед всем своим многочисленным семейством, и все дружно смеялись.

Учёба в 7-м классе требовала усиленных занятий в течение всего учебного года. Приходилось приступать к подготовке уроков сразу после обеда, не делая перерыва для отдыха, так как к каждому дню давали задания по пяти предметам и только шестой час отводился под занятия, не требующие подготовки.

В начале мая начались выпускные экзамены. По установленной мною традиции я проходил со своими товарищами по классу весь курс по разделам математики (хотя в первом отделении такого обычая не было), поэтому, идя на экзамен, в знании математики я был вполне уверен. И тем не менее на экзамене по геометрии я оказался сконфуженным. Получилось это так.

Сидя в столовой по трое за каждым из длинных обеденных столов, я довольно быстро написал решение задания на выданном мне листке со штемпелем и переписал его на маленький клочок бумаги, который подбросил своему соседу. Этот клочок последовательно обошёл многих из моих товарищей, причём один из них, не разобрав впопыхах суть дела, в одном месте вместо «линия ВО» написал «линия 130», поставив этим в тупик экзаменатора. [70]

Тем временем мой учитель В. А. Сикстель предложил мне решить дополнительно необязательную задачу, которую, несмотря на все старания, я так и не смог одолеть. Экзаменатор был удивлён. Он сказал, что задача проста, что я решал в году и гораздо более трудные. И действительно, не было ни одной задачи из предложенных им при прохождении курса в течение всех прошлых лет, с которой бы я не справлялся. А на этот раз, даже когда он предложил мне решить заданную им задачу у себя в классе, я всё-таки её не решил. Не решил я её... и по сей день, хотя время от времени принимался за неё. Мало того, эту задачу не решил ещё никто из знакомых мне математиков. Хотя мне был поставлен по геометрии полный бал, так как обязательное задание я всё-таки выполнил, горечь неудовлетворения у меня осталась. Этот случай, между прочим, может свидетельствовать о том, что нерешённая учеником задача не всегда служит доказательством незнания им предмета.

30 мая был сдан последний экзамен. У меня сохранились все свидетельства с баллами за четверть, которые мои воспитатели высылали родителям в течение моего пребывания в корпусе.

По окончательным отметкам у меня получилось в среднем 11,72 балла. В своём отделении я остался на первом месте, тем более что мой главный соперник Вейгелин в это время уже поступал в Морской кадетский корпус.

Однако первым учеником в классе был Бошепятов, и потому именно ему была присуждена единственная установленная положением премия — «Путешествие Наследника Цесаревича». Однако, когда педагогический комитет решал этот вопрос, учитель В. А. Сикстель (как мне рассказывал сын преподавателя Виноходова) поднял вопрос о том, что я тоже заслуживаю быть премированным и не только за отличные успехи, но и за помощь своим товарищам.

Директор на это возразил, что официальным положением не предусмотрена выдача каких-либо ещё премий, кроме упомянутого выше «Путешествия». Однако к Сикстелю присоединились и другие преподаватели, решительно поддержав его предложение. Тогда директор заявил, что, если все так единодушно настаивают на необходимости назначения мне премии, он в отступление от существующих правил вынужден дать на это своё согласие и поручил Сикстелю, как инициатору, самому выбирать книги для премирования.

И вот осенью, когда я возвратился после каникул в корпус, меня вызвал в свой кабинет инспектор классов полковник Медведев и вручил мне два тома геометрии Шохор-Троцкого и одну книгу «Алгебра» Маракуева в прекрасных переплётах.

И этой скромной, но не обычной награде я был рад и гордился ею больше, чем официальным «Путешествием Наследника Цесаревича», которое, впрочем, от меня тоже не ушло, так как я его всё-таки получил при выходе из Николаевского инженерного училища.

По окончании экзаменов, установивших степень успеваемости воспитанников в науках, каждого из нас спросили, в какое именно военное училище он хочет пойти. Мы заявили свои желания, руководствуясь своим положением в списке класса по старшинству баллов, так как знали, что в Николаевское инженерное и Михайловское артиллерийское училища могли рассчитывать попасть только лучшие ученики. Следующим желательным считалось Константиновское артиллерийское училище, а остальная масса окончивших, не рассчитывавших попасть в эти учебные заведения, записывалась в пехотное Павловское или Николаевское кавалерийское, в которое шли казаки, и еще в пехотное Александровское, находившееся в Москве.

Я записался в Николаевское инженерное училище, так как с малых лет имел склонность к технике и, будучи ещё малышом, любил строить крепости и домики. Несмотря на казачье происхождение, я был освобождён от обязанности служить в Астраханском казачьем войске, потому что моя стипендия оплачивалась из средств казны, а не казачьего войска. И в этом оказалось преимущество назначения на эту вакансию наказным атаманом Газенкампфом за отличные успехи в гимназии.

Как выяснилось впоследствии, большинство желаний было удовлетворено... В дальнейшем успехи в учении в военных училищах свидетельствовали о том, как серьёзно было поставлено в нашем Оренбургском Неплюевском корпусе дело образования и воспитания и как строго нам ставились баллы, так как во всех военных училищах первые места по успеваемости были заняты моими бывшими одноклассниками, а именно: в Павловском училище был фельдфебелем Костров, в Александровском такое же место занял Сахаров, в Киевском — Паленов, в Николаевском кавалерийском — вахмистром — Немакин, в Николаевском инженерном училище первым учеником — фельдфебелем был я, несмотря на то что одновременно со мной в классе занимались тринадцать первых учеников из других кадетских корпусов. Даже в Морском кадетском корпусе оказался наш фельдфебель — Вейгелин. Можно сказать, что Неплюевский корпус оказался поставщиком фельдфебелей во все военные училища. К этому следует добавить, что в течение восьми лет, предшествующих моему выпуску в Николаевском инженерном училище, были первыми учениками и фельдфебелями следующие воспитанники тоже Неплюевского кадетского корпуса: Н. В. Медынский, А. А. Крживицкий, П. В. Сахаров, А. М. Простодиаконов, М. П. Митрясов, т. е., считая меня, за девять лет в инженерном училище было шесть фельдфебелей из нашего корпуса. И это при том, что кадетских корпусов насчитывалось 40! Большинство же других моих товарищей по выпуску из корпуса были в военных училищах за учение старшими портупей-юнкерами (старшими сержантами).

Отец присылал мне для личных расходов на имя воспитателя по 5 рублей в месяц, однако поскольку такие суммы тратить было не на что, к концу года у воспитателя скопилось 15 рублей моих денег. Вдобавок к этому по случаю успешного окончания мною корпуса отец прислал мне на дорогу в Астрахань не 15 рублей, как обычно, а целых 25, и у меня оказалось уже 40 рублей. Это была уже значительная сумма. Я накупил подарков всем домашним, в том числе приобрёл по золотому колечку с цветными камешками моим двум сёстрам общей стоимостью 5 рублей.

По окончании каникул, к концу августа 1903 года, все выпускники съехались в корпус, для того чтобы их развезли по военным училищам, подготовлявшим офицеров различных родов войск.

Нас поместили в гимнастическом зале изолированно от остальных кадет, с собственным выходом на улицу.

Настроение у нас было приподнятое, так как нам предстояло превратиться из кадетов в юнкеров, на которых [71] мы засматривались, затаив дыхание, когда они приезжали на Рождество в Оренбург и приходили на праздник в корпусную церковь. Стройные, чрезвычайно подтянутые, в красивой форме, с бархатными воротничками и обшлагами, обшитыми серебряными или золотыми галунами, с шашками или штыками в лакированных ножнах, а артиллеристы и кавалеристы даже со шпорами. Они казались нам существами высшего порядка. Мы с душевным трепетом готовились принять такой же облик и с особой выразительностью распевали песню, заканчивавшуюся словами:

Мы не кадеты — юнкера.

Наша восторженность ещё более усиливалась ожиданием впервые увидеть Петербург или Москву, а затем и жить там.

Сейчас нам осталось провести в стенах корпуса всего одну ночь, последнюю, однако надо признаться, что мы во зло использовали предоставленную нам свободу. Нашлась группа кадет, которая, вместо того чтобы лечь спать, отправилась поздно ночью в гости к выпускникам 2-го Оренбургского корпуса, для чего нужно было пройти весь город. Там у кадет оказался привезённый бочонок вина, и в результате наши кадеты возвратились лишь в три часа ночи и подвыпившими. Особенно сильно пьяным оказался один из них, который был очень огорчён тем, что совершенно неожиданно для всех вместо Москвы должен был ехать в Киевское пехотное училище, куда до того никто и никогда из корпуса не направлялся. Сначала он безутешно ревел, а потом влез на самый верх гимнастической лестницы и угрожал броситься вниз, если кто-нибудь к нему приблизится, и соглашался подчиниться только просьбе своего друга кадета Михеева, который в это время спал у себя дома. Пришлось отправиться к Михееву, поднять его среди ночи с постели и привести к нам в корпус. А всё это время буйствующий продолжал сидеть на верху лестницы, громко реветь и спустился только, когда его об этом попросил пришедший Михеев. Так и прошла ночь шумно и без сна.